実施年度

令和2年度・令和3年度

目的

SDGsを活用したワークショップを通して、自己理解・他者理解を図るとともに、他者と協働する中でコミュニケーション能力の大切さや意義について考えながら、児童生徒自身が学校生活と社会との繋がりを意識し、前向きな気持ちで将来に向かって歩んでいけるよう、自主的・実践的な意識・態度を育むことを目指す。

実施内容

2030年の未来を見据えて、児童生徒が身近なところから課題を発見し、自分事として考え、解決策をグループで話し合い導き出す機会とする。また、自分や他者の好きなこと・得意なことを用いて課題を解決し、学校や社会、職業などとどのように結びつくか、多面的に捉えるきっかけとする。本事業を通した「持続可能な社会の創り手」の育成において、SDGsを活用したプログラムを行うことで、学校生活だけでなく実生活や実社会で生きて、働くうえで必要となる能力を高める。さらに、児童生徒がこれからの自身のキャリア(「学び」や「生き方」、「働き方」)に対する視点・考え方を定め、視野を広げるきっかけの場とする。

実施校(令和3年度)

希望校(小・中・高校生対象)

1.うるま市立彩橋小学校6年生

2.うるま市立彩橋小学校5年生

3.うるま市立城前小学校6年生

4.うるま市立城前小学校5年生

5.うるま市立宮森小学校6年生

6.沖縄県立具志川高等学校1年生

7.沖縄県立中部農林高等学校 定時制1年生

モデルケース

1.沖縄県立中部農林高等学校 定時制1年生

実施日:令和3年7月7日

講 師:NO MARK株式会社 山内 真央 (補助:赤嶺 謙一郎)

内 容:①うるま市クイズ(アイスブレイク)

②17の目標:SDGs/うるま市の課題

③ワークショップ 「仕事を創ろう」

④発表、まとめ

2.うるま市立彩橋小学校5年生

実施日:令和3年7月8日

講 師:NO MARK株式会社 赤嶺 謙一郎 (補助:山内 真央)

内 容:①うるま市クイズ(アイスブレイク)

②17の目標:SDGs/うるま市の課題

③ワークショップ 「仕事を創ろう」

④発表、まとめ

3.沖縄県立具志川高等学校1年生

実施日:令和3年12月1日

講 師:NO MARK株式会社 赤嶺 謙一郎・若竹 眞彦・山内 真央

内 容:①うるま市クイズ(アイスブレイク)

②17の目標:SDGs/うるま市の課題

③ワークショップ 「仕事を創ろう」

④発表、まとめ

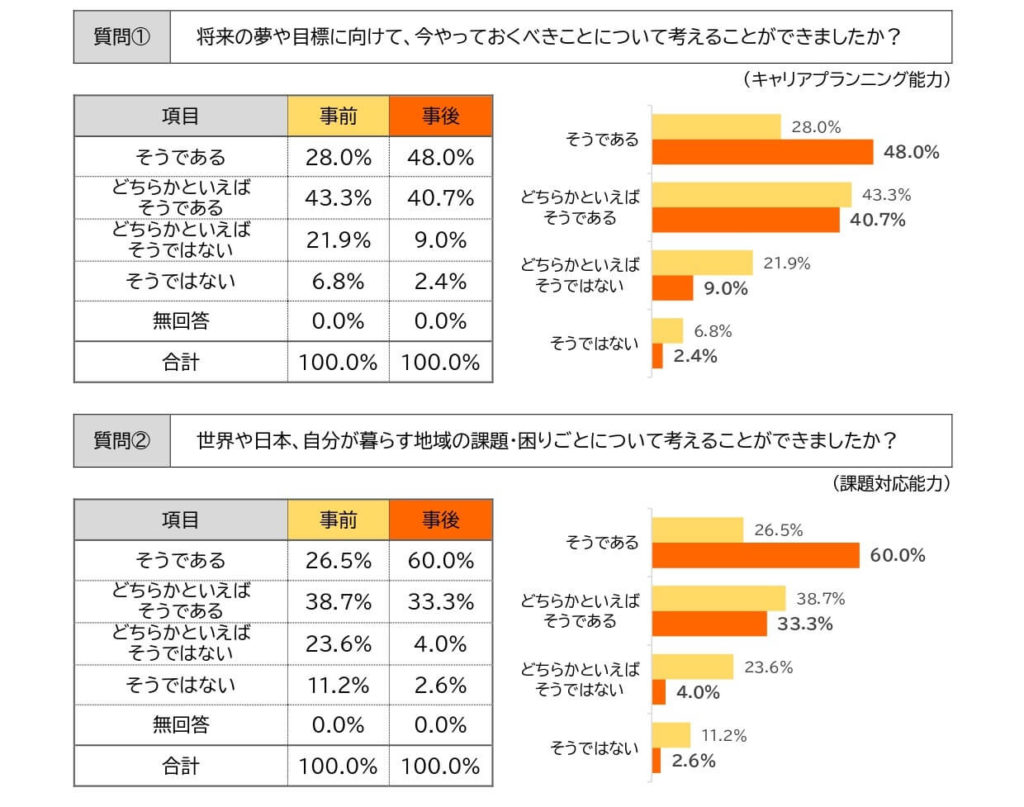

アンケート結果(令和3年度・一部抜粋)

※令和3年度 参加体験型キャリア教育事業 対象児童・生徒に向けてのアンケート

事前アンケート集計 483名/520名(回収率93%) 事後アンケート集計 423名/520名(回収率81%)

児童・生徒の感想

○今まで「仕事」とは、「やらないといけない」「避けては通れない大変なもの」と捉えていたけど、今回の仕事は困りごとを解決することだと教えてもらって、人が喜ぶなら頑張ろうと、仕事に関心を持つことができたので良かったです。

○将来に向けて、今、自分が何をすべきか改めて考えることができました。自分はいつも口だけで言って行動に移せなかったので、考えたら行動しようと思いました。

○今日の授業では、私はそこまで考えていなかった世界課題SDGsをどのように解決するか考えて、今、私たちがやらなければいけないことを考えました。なので、これから生活していく中でSDGsを常に考え、なるべく早く解決できるようになりたいと思いました。

○普段から耳にしていた「SDGs」を、私たちの身近な「うるま市」という視点から考えることで、すごく取り組みやすかったし、「身近にもこんな課題があるんだな」と改めて理解することが出来ました。グループでの活動も楽しく参加できました。最後の発表は急で焦ったけど、ちゃんと話せて良かったです。

所感・考察

SDGsと「うるま市の困りごと」を関連付けた課題を取り上げ実施。総合的な学習や探究活動の中でSDGsに触れる機会があるということで、児童生徒が世界課題や地域の課題について理解を深め、考える土台作りとして実施を希望する学校が多い印象を受けた。子どもたち一人一人の理解度に差はあるものの、今年度はより課題を汲み取りやすいようにカードやワークシートなど、教材の文章や表現の精査を行い臨んだため、昨年度と比較すると興味関心を持ってワークショップに参加する児童生徒の姿が見られた。さらに今年度は導入前のアイスブレイクとして「うるま市クイズ」を取り入れたことで児童生徒が地域の魅力・資源について気づく機会を設けた。課題解決のワーク中はグループによって進捗具合に多少の差は出たものの、どのグループも互いに意見を出し合いながら進めていた。「この課題は解決できても、今度はこういう課題が出てきそうだよね」「YouTubeで情報を発信しても高齢者の中には使い方が分からない人もいるかも」など、密な話し合いが行われていた。身近なうるま市の課題に焦点をあてることにより、積極的な意見交換が行われたと考えられる。また、アンケート結果から「キャリアプランニング能力」「人間関係形成・社会形成能力」「課題対応能力」の3つの能力において高まりが見られた。児童生徒の感想からは「自分の将来のために、今やるべきことを見つけることができた」「仕事は困りごとを解決することだと教えてもらって、人が喜ぶなら頑張ろうと、仕事に関心を持つことができた」「私たちが住むうるま市の課題という視点から考えることでとても取り組みやすく、身近な困りごとについて理解できた」など肯定的な意見や児童生徒一人一人の気づきが読み取れた。

コメント