実施年度

令和元年度~令和3年度

目的

対象地域の校区において、地域や関係機関と連携しながら、幼小中と段階を踏んでそれぞれの発達課題に沿ったキャリア教育プログラムを実施し、職業観や勤労観を育むようなキャリア教育の充実を目指す。

実施内容

園児、児童、生徒が地域の人々とともに活動することでより身近に社会との関わりについて感じ、学び、考えることで自身の将来を多面的に捉える機会とする。また、学校外の教育資源を活用することにより、地域への愛着を育み、地域の未来を創る人材の育成の一助とする。

実施校(令和3年度)

指定校区(与勝第二中学校区)

1.へしきや・かなさこども園5才児クラス

2.うるま市立平敷屋小学校6年生

3.うるま市立与勝第二中学校1年生

モデルケース

1.へしきや・かなさこども園での取り組み

実施日令:和3年11月25日

対 象:へしきや・かなさこども園/かなさ保育園(分園)5才児クラス 42名

講 師:デコールデザイン 南風 亜矢子氏・瑞慶山 成人氏・大城 文那氏

場 所:へしきや・かなさこども園 ホール

テーマ:草木で作る冠ワークショップ

体験活動を通して、自分らしさを発揮しながら、自信を持ってチャレンジする力を育てる。また、園児一人一人の物事に対する好奇心を刺激しながら、自発的・主体的な活動を促し、人と関わることの楽しさ・力を育てるプログラムを実施する。また、地域で集めた草木や段ボールなど、身近な素材に触れながら「もの」を工夫して作品を作り上げる楽しさを知る。講師には地域出身の方をお招きし、学習中も友だちや周りと言葉・感覚を共有することで、人と関わること・コミュニケーションを図ることの楽しさを味わうことができる活動とする。

2.平敷屋小学校での取り組み

実施日:令和3年6月~10月(計8コマ)

対 象:うるま市立平敷屋小学校 6年生 28名

講 師:NO MARK株式会社 山内 真央

宿&喫茶アガリメージョー 眞榮里 良人氏

場 所:6学年教室、体育館

テーマ:平敷屋×SDGs ~地域課題を解決しよう~

児童が地域について学び、地域の大人と直接触れ合いながら学ぶことができる課題解決型学習を取り入れる。自ら学び、考え、他者と協働しながら課題解決に向けて取り組むことで、子どもたちが自身の生き方を考えていくための資質・能力を育む。また、グループでの活動を通して、「自己発信力」「課題発見・解決力」を育む。さらに地域で働く大人がどのように社会に働きかけているか知ることで、「働くこと」について考え、勤労観・職業観を育成する。

3.与勝第二中学校での取り組み

実施日:令和3年9月中(計8コマ)

対 象:うるま市立与勝第二中学校 1年生 33名

講 師:NO MARK株式会社 山内 真央

宿&喫茶アガリメージョー 眞榮里 良人氏

勝連漁業協同組合 もずく漁師 宮城 伸一氏

場 所:1学年教室、被服室

テーマ:身近な地域課題を解決しよう!

講話やフィールドワークを実施し、地域に対する関心を高める。その中での気づきや課題を自分事として捉え直し、考えることができる課題解決型学習を取り入れ、主体性を育む。また、グループでの活動を通して、「自己発信力」「課題発見・解決力」を育む。また、地域で働く大人がどのように社会に働きかけているか知ることで、「働くこと」について考え、勤労観・職業観を育成する。

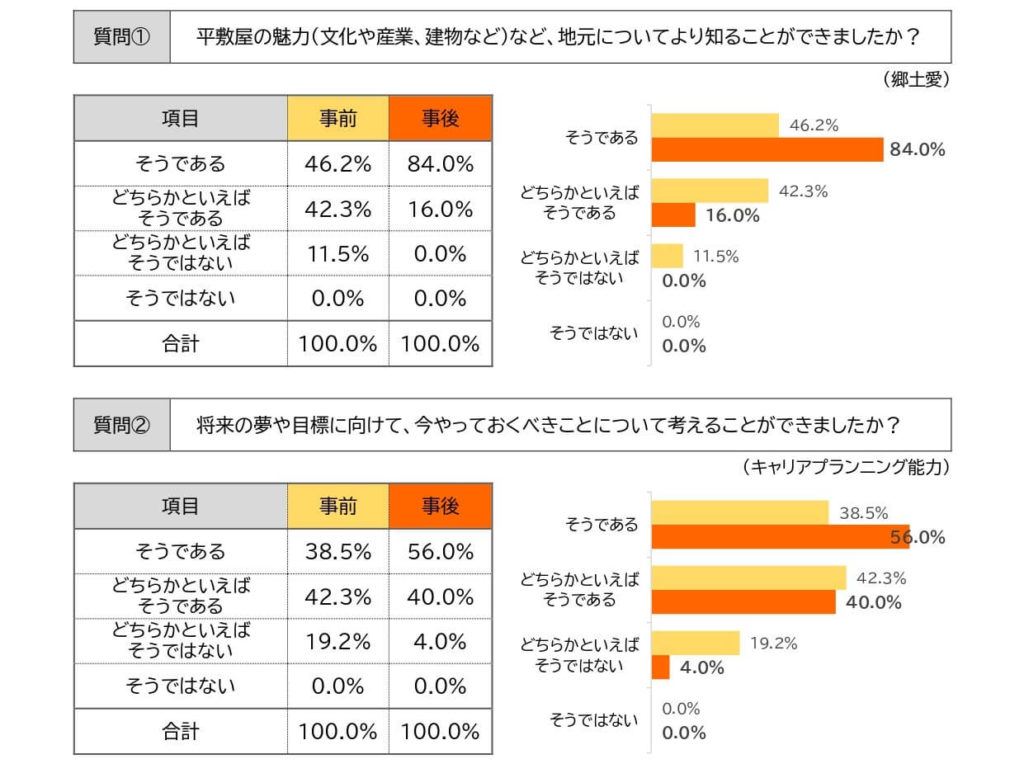

アンケート結果_平敷屋小学校(令和3年度・一部抜粋)

※令和3年度 うるま市立平敷屋小学校6年生 対象児童に向けてのアンケート

事前アンケート集計 26名/28名(回収率93%) 事後アンケート集計 25名/28名(回収率89%)

児童の感想

○私は、今回改めて「自分や友達の長所や良いトコロ」、「地域の困りごと」、「今、行うべきこと」を考えて、色んな考えを持つ人と、課題や疑問について話し合うことは、とても大切なことだと思いました。

○今まで、平敷屋の魅力、歴史、文化、課題についてあまり考える機会がなかったので、いいきっかけになりました。自分の将来について考えることができて楽しかったし、とても勉強になった。

○このワークショップを通して、自分の将来に向けて今できることを考えることができたし、地域の文化などをもっと広めるために、グループで色々考えて話し合えたので良かったです。

所感・考察

「平敷屋×SDGs」をテーマとし、社会人講話や課題解決型ワークショップを展開。担当教諭からはヒアリングの時点で「例年の児童と比較すると、大抵の活動において自分から積極的に動くことができ、話し合いもスムーズに行える」とお話をいただいていたので今回は昨年度以上に話し合いの場を設けた。実施前後のアンケートを比較すると、「郷土愛」において肯定的な回答が増えており、「課題対応能力」に関しては大幅な意識の向上が見られた。「人間関係形成・社会形成能力」に関しては数字的に大きな変化は見られなかったものの、児童からは「色んな考えを持つ人と、課題や疑問について話し合うことは、とても大切なことだと思いました」「グループで色々考えて話し合えたので良かった」といった感想があがったことから、児童自身が身近なモノ・コトを多面的に、自分事として捉えながら「これから自分たちにできることは何か」を考え、互いの意見を擦り合わせる機会となった。

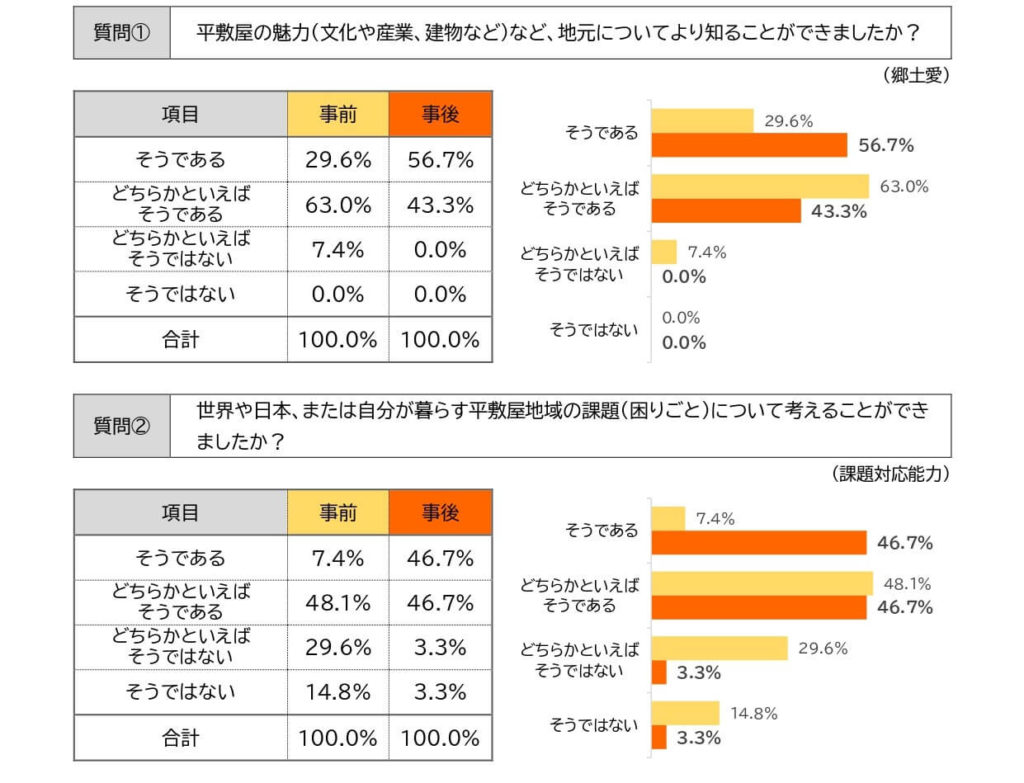

アンケート結果_与勝第二中学校(令和3年度・一部抜粋)

※令和3年度 うるま市立与勝第二中学校1年生 対象生徒に向けてのアンケート

事前アンケート集計 27名/33名(回収率82%) 事後アンケート集計 30名/33名(回収率91%)

生徒の感想

○考えることが苦手で、自分自身はあんまりだったけど、チームのみんながまとめてくれていたので、結構できたかなと感じました。自分はもっと考えを豊かにすれば良かったという思いもあります。このようなチーム活動を、もっと考えられるように頑張りたい。

○今回の活動で、前より自分の考えを深めてチームの人に伝えることが上手くなったと感じました。講話を聞いて思ったことは、今、地域に関わって仕事をしている人でも、最初から地域に関わろうと思っていたわけではなく、生きていくうえで様々な経験をして、夢や目標を見つけていると分かったので、私も色々な経験をしたいと思いました。

○私が感じたこと、考えたことは、友達やグループの人達が頑張って意見を出そうとしていたので良かったなと思いました。考えたことは、平敷屋地域に困りごとや課題はないと思っていたけど、講師の話を聞いたら自分たちが気づいていな課題があったので驚きました。

所感・考察

「地域と地域産業の魅力」をテーマとし、さらに与勝第二中学校が掲げる「他者を思いやる心と行動」も踏まえながら地域人講話や課題解決型ワークショップを展開。担当教諭から「自己肯定感(自己理解や自己管理能力)が低く、周りと異なる意見を出すことを苦手とする傾向がある」という課題があげられたため、話し合いの場を多く取り入れ、ワークショップを行った。実施前後のアンケートを比較すると、「郷土愛」「自己理解・自己管理能力」において肯定的な回答が増えており、「課題対応能力」に関しては大幅な意識の向上が見られた。「人間関係形成・社会形成能力」に関しては数字的な変化は見られなかったものの、生徒からは「みんなで話し合う機会ができて楽しかった」「前より自分の考えを深めてチームの人に伝えることが上手くなったと感じた」「他の人の発言を促して話を聴くことで良いチームになったと感じた」といった感想があがり、発信・傾聴を通し、互いの意見を擦り合わせて解決策を導き出すことの難しさや重要性を体感していることが読み取れた。プログラム開始時と比較すると、生徒一人一人が自分の意見を発信しようという意識の向上が見られた。

コメント